西藏佛教史籍對佛教如何傳到西藏有一個神話記載。傳說大約在公元5世紀,一天吐蕃王室的祖先拉托多聶贊在雍布拉康屋頂上休息,忽然天上掉下來幾件佛教寶物,國王不懂它們的用途,只聽見空中有聲音說,在你五代以後將有一個懂得這些東西的贊普(吐蕃王朝的國王)出現。當然天上掉寶物只是神話。藏文史籍說,這些東西是印度人帶來的,當時西藏人不知其涵義,印度人只好將它們藏起來,自己回印度了。

不過,佛教確實是在7世紀吐蕃王朝著名國王松贊干布時開始傳入西藏的。為了加強藏族與周邊民族的經濟文化交流,吸收其它民族的先進文化,松贊干布積極發展與鄰近地區的友好關係,先後與尼泊爾尺尊公主和唐朝文成公主聯姻。尺尊公主和文成公主各自帶了一尊佛像到西藏,修建起拉薩著名的大、小昭寺,隨公主前來的工匠也陸續修建寺廟,隨同前來的佛教僧人開始翻譯佛經,佛教開始從尼泊爾和漢地傳入西藏。

松贊干布去世後,西藏歷經半個多世紀的權力之爭,到其曾孫赤德祖贊時,才又大力發展佛教。公元710年,赤德祖贊向唐朝請婚,求得金城公主。金城公主到吐蕃後,把文成公主帶去的佛像遷到大昭寺供奉,安排隨行僧人管理寺廟,主持宗教活動。金城公主還成功地勸說王室接納從西域逃出的僧人,為他們修建了7座寺廟。

這些措施促進了佛教在西藏的發展,引起本教大臣的不滿。他們極力壓制佛教,直到赤德祖讚的兒子赤松德贊掌權後,佛教發展趨勢才得到改善。為鞏固王權,赤松德贊以佛教為號召,打擊借本教發展異己勢力的大臣。他請來印度著名僧人寂護和蓮花生,於公元799年修建起西藏第一座剃度僧人出家的寺院一一桑耶寺,剃度7名貴族子弟出家,開創了西藏佛教史上自行剃度僧人的先河。

在邀請印度高僧的同時,赤松德贊還派近臣前往內地請僧人到西藏講經。根據其要求,公元781年唐朝開始輪流派僧人去西藏。受人尊敬的大乘和尚摩訶衍,就是漢族僧人在西藏的代表,他在西藏傳教l1年,著述9部經論,講經說法,使漢地佛教在西藏興盛起來。以後,歷任贊普都不遺餘力地提倡佛教,興寺建廟,翻譯佛經,以王室收入供養僧人,以僧人參政削弱大臣權勢。王室利用佛教鞏固王權,激化了與本教大臣的矛盾。

公元842年,他們趁國王赤祖德贊酒醉時將其謀害,擁戴其兄朗達瑪為贊普,掀起一場大規模的滅佛運動。朗達瑪滅佛不久後,遭佛教徒暗殺。吐蕃權臣,挾王子自重,互相征戰。隨後一場奴隸平民大起義又席捲吐蕃,西藏陷入各個勢力割據一方的分裂狀態,藏傳佛教「前弘期」至此結束。

公元10世紀初,藏區步入封建社會,原割據一方的吐蕃權臣,成了各地的封建勢力,他們積極開展興佛活動,佛教得以在西藏復興。不過這時興起的佛教無論在形式或內容上,與吐蕃佛教都有很大不同,它在與本教進行的300多年鬥爭中,又互相吸收、互相接近、互相融合,並隨著封建因素的增長,完成其西藏化過程,形成既有深奧佛教哲學思想,又有獨特西藏地方色彩的地方性佛教。至此,藏傳佛教終於形成,步入其「後弘期」。

到11世紀中葉以後,西藏佛教進入各個教派形成時期,相繼出現寧瑪、噶當、薩迎、噶舉、格魯、希解、覺宇、覺囊、郭扎、夏魯等教派。後5個教派由於無政治勢力作靠山,勢小力弱,先後融於其它教派或被迫改宗其它教派,均消失於歷史長河之中。影響較大的有5個教派。

<1>寧瑪派(紅教),形成於公元11世紀,是藏傳佛教中最早產生的一個教派。由於該教派吸收和保留了大量本教色彩,重視尋找和挖掘古代朗達瑪滅佛時佛教徒藏匿的經典,並認為自己弘揚的佛教,是公元8世紀吐蕃時代傳下來的,因而古舊,所以稱寧瑪(寧瑪,藏語意為古、舊)。加上該教派僧人只戴紅色僧帽,因而又稱紅教。紅教以密宗修習為主,其思想受漢語系佛教影響,與內地禪宗「明心見性」說法相似。今天,紅教不僅在中國藏區傳播,在印度、不丹、尼泊爾、比利時、希臘、法國、美國也有其蹤跡。

<2>噶當派,創建於1056年。藏語「噶」指佛語,「噹」指教授。「噶當」意為用佛的教誨來指導凡人接受佛教道理的意思。該教派以修習顯宗為主,主張先學顯宗,後學密宗,其教法傳播甚廣,藏傳佛教各教派均受其影響。15世紀格魯派興起,原噶當派僧人和寺院,都改宗格魯派,噶當派從此在西藏社會上消失。

<3>薩迦派(花教),創始於1073年,因該教派主寺薩迦寺所在地呈灰白色,故得名薩迦(藏語意為白土)。由於該教派寺院圍牆塗有象徵文殊、觀音和金剛手菩薩的紅、白、黑三色花條,故又稱花教。花教在形成教派體系、擴大宗教影響、伸展封建勢力過程中,出現過歷史上著名的「薩迦五祖」。其中,薩迦四祖薩班貢噶堅贊,l247年被元朝統治者召於涼州,商洽西藏的歸屬。之後,薩班聯絡西藏各個封建勢力歸順蒙古。薩班去世後,薩迦五祖八思巴又成為元朝中央的高級官員,受到元朝皇帝極大的恩寵,被封為「國師」、「帝師」、「大寶法王」,薩迦派也由此成為元朝在西藏統治的代表。明朝,薩迦派高僧貢噶扎西前往南京朝見永樂皇帝,受封為明朝三大法王之一的「大乘法王」。

<4>噶舉派(白教)創始於11世紀,重視密宗學習,而密宗學習又必須通過口耳相傳,故名噶舉(藏語口傳之意)。因該教派創始人瑪爾巴和米拉日巴在修法時都穿白色僧裙,故噶舉派又稱白教。白教最初分香巴噶舉和塔布噶舉。香巴噶舉在14、15世紀衰落,現在談到噶舉派,一般就是塔布噶舉。塔布噶舉實力雄厚,支系最多,其中一些不是直接控制過西藏地方政權,就是獨佔一方的封建勢力。

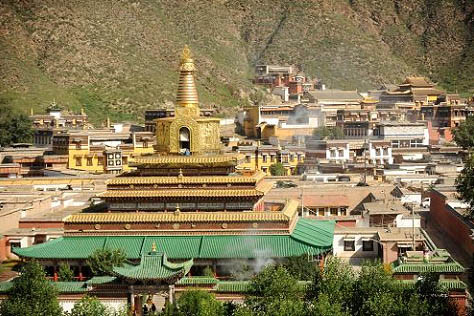

<5>格魯派(黃教),創建於1409年,是15世紀西藏佛教史上的著名的宗教改革家宗喀巴在推行宗教改革過程中形成的,也是藏傳佛教中形成最晚的一個教派。宗喀巴生在西藏帕竹政權取代薩迦政權之時,上層僧人不僅直接參與政治、經濟權力的角逐,而且生活日趨腐朽,在社會上逐漸失去民心。針對這一情況,宗喀巴以重視戒律為號召,到處講經說法,著書立說,抨擊僧人不守戒律,積極推進西藏佛教改革。1409年藏歷正月,他在拉薩大昭寺發起祈願大法會,這就是流傳至今的傳召大法會。法會後,宗喀巴建起著名的甘丹寺,創建起嚴守戒律的格魯派(格魯,藏語意為善律)。由於宗喀巴及其追隨者戴黃色僧帽,故又俗稱黃教。黃教創建後,相繼又建立起哲蚌寺、色拉寺、扎什倫布寺、塔爾寺、拉卜楞寺,它們與甘丹寺一起並稱為格魯派的六大寺院。此外,黃教還創建了達賴、班禪兩個最大的活佛轉世系統。

對於活佛轉世制度,是藏傳佛教區別於其它佛教流派最明顯的特徵。它是如何出現的呢? 活佛一詞最早出現於元代,元朝皇帝忽必烈封薩迦教主八思巴為「西天佛子,化身佛陀」,此後元代人就開始稱西藏高僧為「活佛」,這時它指宗教修行中取得一定成就的僧人。到活佛轉世制度創立後,它才成為寺廟領袖繼承人的特稱。

1252年,忽必烈召見八思巴時,也邀請噶瑪噶舉高僧噶瑪拔希。但噶瑪拔希投向了當時的蒙古大汗蒙哥,被蒙哥封為國師,並賜給一頂金邊黑帽及一顆金印。1283年,噶瑪拔希圓寂。為將本教派既得利益保持下來,他便以佛教意識不滅、生死輪迴、「化身再現,乘願而來」為依據,臨終前要求弟子尋找一小孩繼承黑帽。弟子秉承師命,找來一小孩為噶瑪拔希的轉世靈童,黑帽系活佛轉世制度就這樣建立起來了。

明朝,黑帽系活佛噶瑪巴被明永樂皇帝封為明三大法王之首的「大寶法王」。今天,這一活佛轉世系統仍在傳承。1992年9月27日,拉薩堆隆德慶縣楚布寺舉行盛大的十六世噶瑪巴活佛轉世靈童坐床典禮,揭開噶瑪噶舉黑帽系活佛轉世的又一頁。

活佛轉世制度創立後,藏傳佛教各教派為了自己的利益,紛起倣傚,相繼建立起大大小小數以千計的活佛轉世系統。據統計,清朝乾隆年間在理藩院正式註冊的大活佛就有148名,到清末增至160名。其中,隨著本教派利益的膨脹而建立的兩個最大的活佛轉世系統是達賴轉世系統和班禪轉世系統。

達賴活佛轉世系統創建於16世紀。清初,五世達賴喇嘛不遠千里到北京朝見順治皇帝,被封為「西天大善自在佛所領天下釋教普通瓦赤咖恆喇達賴喇嘛」,達賴喇嘛的稱呼從此正式確定下來,並傳承至今。現世達賴喇嘛是中華民國中央政府命「免予掣簽,特准繼任為第十四輩達賴喇嘛」後,於1940年2月22日由國民政府蒙藏委員會委員長吳忠信主持,在布達拉宮正式坐床的。

班禪活佛轉世系統出現於1713年,清朝中央政府正式冊封班禪為「班禪額爾德尼」(「額爾德尼」,滿語,為梵語ratna之變音,舊譯「寶師」或「大寶」)。民國時期,九世班禪與十三世達賴失和,班禪出走內地,圓寂於青海,宮保慈丹經扎什倫布寺班禪行轅尋訪到後,國民政府代總統李宗仁特令「免予掣簽,特准繼任為第十世班禪額爾德尼」。1949年8月10日在國民政府蒙藏委員會委員長關吉玉主持下,十世班禪坐床大典在塔爾寺舉行。

17世紀格魯派掌權後,這種活佛轉世的辦法成為西藏特權階層爭奪利益的手段。為杜絕大活佛轉世中的族屬傳襲之流弊,1793年清朝頒布「欽定藏內善後章程二十九條」時,創建金瓶掣簽制度,將其列入「善後章程」第一條;大皇帝為求黃教興隆,特賜一金瓶,規定今後遇到尋找活佛靈童時,邀集四大護法,將靈童名字及出生年月,用滿、漢、藏三種文字寫於牙籤牌上,放進瓶內,選派有學問的活佛,祈禱七日,然後由眾呼圖克圖會同駐藏大臣在大昭寺釋迦佛像前正式認定。

金瓶掣簽制度,完善了藏傳佛教活佛轉世制度。金瓶掣簽後,駐藏大臣、尋訪靈童負責人要將掣簽所得靈童的情況報告中央政府,經中央政府批准後,才能舉行坐床典禮。為此,清朝特製兩個掣簽金瓶,一個用於達賴、班禪轉世靈童的認定,現存放於拉薩布達拉宮;另一個用於確認蒙藏大活佛、呼圖克圖的轉世靈童,現存放於北京雍和宮。

佛教在西藏的發展分「前弘期」和「後弘期」,前者自7世紀至838年朗達瑪禁佛約200餘年。後者開始之年頗多異說,依仲敦巴之說,當始於978年,至今已達千年。

藏傳佛教或稱藏語系佛教,俗稱喇嘛教,是指傳入西藏的佛教分支。藏傳佛教,與漢傳佛教、南傳佛教並稱佛教三大地理體系。藏傳佛教因為也被歸屬於大乘佛教,近代很多教派逐漸受到藏傳佛教喇嘛上師的影響,在修習上先顯教的傳授後再密教的傳授。藏傳佛教並沒有小乘佛教傳承,說一切有部及經量部對藏傳佛教的形成,雖有一定程度的影響,不過在佛教的修行方式與戒律上,兩者並不相同,也無直接必然的關系。從大乘佛教的判別來看,藏傳佛教密教與大乘佛教顯教顯然是相對的。

藏傳佛教以卷帙浩繁,淵博深奧的藏文文獻著稱,有舉世聞名的《甘珠爾》、《丹珠爾》兩大佛學叢書。藏語文與記錄佛教原始經典,使用的梵文有緊密的傳承關係,從梵文翻譯的內容、詞意,藏語是唯一可以還原梵文的語言文字。藏語文也是唯一完整地記錄自釋迦牟尼佛誕辰兩千多年來,形成和發展的佛教教義、佛教哲學,以及佛教科學的文字,包括那爛陀傳承中,所有的顯、密論典。特別是因明論典的教、學傳承和方式,當今惟有在藏文中有完整記載和保存。西藏學術傳統既有文明之學,不受他熏,藏傳佛教的發展是西藏本土的苯教等民間宗教,加上印度晚期佛教密教思想而完成的,整體而言是印藏的合璧。

西藏的佛教開始於西元四世紀中葉,藏王拉托托日年贊的時期開始在西藏出現佛教三寶所依和供奉。藏傳佛教則開始於西元7世紀中葉松贊干布時期,佛教是自尼泊爾毗俱底公主,和唐朝文成公主自漢地傳入西藏。641年貞觀十五年,江夏郡王、禮部尚書李道宗護送女兒文成公主入吐蕃,以十二歲等身釋迦牟尼像、珍寶、經書、經典360卷等作為嫁妝。他同時也從尼泊爾和迦濕彌羅等國引進諸多經書,佛像和佛塔,在他的兩個妻子,文成公主和毗俱底公主共同的影響下皈依了佛教,並為文成公主帶去的佛像分建小昭寺,為毗俱底公主攜帶的八歲等身釋尊佛像建立大昭寺。他派遣大臣端美三菩提等十六人到印度學習梵文和佛經,回來後創造了藏語文字並開始翻譯了一些佛經。

到了8世紀中葉藏王赤松德贊迎請寂護大師及弟子蓮花戒入藏,建立了吐蕃第一座出家僧寺(桑耶寺),並為七位藏族貴族青年剃度出家(此即著名的「七覺士」),逐漸奠定藏傳佛教的基礎。但此時仍有許多人反對。後嫻曉三藏典籍的大法師寂護大師返印,敦請精通真言的蓮華生大士由印度入藏。蓮花生大士來到吐蕃之後,示現多種神通,在折服原來盛行的本地原始宗教苯教同時,也兼吸苯教的一些內容,並傳下大量珍貴的密法,開創了西藏密宗,此一時期稱為前弘期。但西藏佛教經過朗達瑪時期的滅佛破壞約百年之久,到了中國宋朝初年,才又漸漸復興起來,並逐漸形成了寧瑪、噶舉、噶當、薩迦、覺囊、格魯等各派的傳承,此一時期稱為後弘期。

等到宗喀巴創格魯派,成為藏傳佛教的主流後,藏密才大盛,又因與中國政權關係密切,在西藏出現了政教合一,由兩位固定的轉世僧侶代中國政權統治西藏,分別稱作達賴與班禪。藏傳佛教的流傳地集中在中國西藏地區、尼泊爾、不丹、印度的喜馬偕爾邦、拉達克和達蘭薩拉。13世紀時開始流傳於蒙古地區,今之蒙古、土、裕固等民族,仍多信奉藏傳佛教,藏傳佛教也逐漸流傳到世界各地。

以地理位置劃分的佛教派別,最初為南傳佛教和北傳佛教兩支,由古印度向南方傳播到斯里蘭卡、東南亞以及中國雲南等地以上座部佛教為主的流傳,被稱為「南傳佛教」,其經典多為巴利語所寫,現在流行於斯里蘭卡、緬甸、泰國、柬埔寨、寮國等地。北傳佛教主要由北方經絲綢之路向中亞、中國、朝鮮半島以及日本等國傳播,其經典多為梵文、各種中亞文字和中文。而自藏傳佛教出現後,南傳北傳佛教兩支的劃分漸漸退出,取而代之的是南傳佛教、漢傳佛教和藏傳佛教的劃分法,是按教理來劃分,南傳佛教即是上座部佛教,而漢傳佛教和藏傳佛教同屬大乘佛教。

喇嘛教一詞是漢語民間對藏傳佛教的簡稱。這種稱呼在歷史上隨後也被歐洲語言沿用。但該詞在藏語中和學術界,被認為是一個輕蔑語或貶義詞,因此目前多採用藏傳佛教代稱喇嘛教。不過喇嘛Lama一詞也是對西藏藏傳佛教僧侶、或上師的尊稱,如達賴喇嘛,在民間傳統上仍然以喇嘛教lamaism作為俗稱或代稱。

藏傳佛教因蓮花生兼吸苯教的行爲,使得後世的藏密諸派皆對他尊崇備至,赤松德贊為了奠定佛教根基,也廣泛地翻譯經典。其不僅從印度迎請多位譯師入蕃譯經,也派遣藏族才俊前往印度學習教典及翻譯。如此,不但保存了大量的印度佛經,亦將佛教推向吐蕃宗教中的最高位。據現存的登嘎爾目錄(布敦認為是赤松德贊王府所編),當時譯出的大小顯密經律論有738種(內從漢文轉譯的32種),故當時佛教流傳是很興盛的。蓮華生另一個重要的貢獻,是他吸取了許多西藏傳有的傳統與信仰的元素,加入印度佛教之中,使得佛教信仰得與在西藏生根,建立了獨特的藏傳佛教風格。

當時唐朝禪師摩訶衍Mahayana,藏文稱其為「和尚」Hva-san或「大乘和尚」Mahāyāna Hva-san入藏宏揚禪宗,後與蓮花戒辯論,史稱「頓漸之爭」。大乘和尚所倡論點是,成佛之道應通過個人突發的頓悟,此頓悟來源於摒除包括善惡在內的一切思考。蓮花戒認為任何人都不可能全部摒除思考,要求自己不作任何思考的本身就是一種思考;他堅持只有經過逐漸的修持,才能取得成就,批評頓悟派不別善惡,不積善行,幻想立地成佛,實為束手待斃,雙方反覆爭辯,甚為激烈。大乘和尚曾一度佔上風,但最後敗北,被迫返回沙州(今甘肅敦煌);赤松德贊下令不得再修頓門法。因為西藏王室刻意壓抑漢傳佛教的影響力,使得漢傳佛教無法進入西藏,但在西藏固有的大圓滿、大手印傳承中,仍然可以看出它受到漢傳佛教影響的痕跡。

841年,吐蕃赤祖德贊在信奉苯教的貴族大臣發動的政變中被殺,其兄朗達瑪被擁戴即贊普位後,禁止佛教在吐蕃境內流傳,史稱「佛苯之爭」。到了開成、會昌年間,贊普達磨大肆摧毀佛教。在這個時期,寺廟被毀、佛經被焚、僧人被迫還俗或殺害,這使得藏傳佛教在往後的百年間陷入了黑暗期。經過此次禁佛運動,至100多年後,佛教才從多康地區重新傳入西藏,開始了後弘期。

9世紀中葉,朗達瑪滅佛,曾有一段時間(842-978年)佛教沉寂了。後來由西康地區再度傳入,藏傳佛教又得復甦。在朗達瑪滅佛後,因經典散失,開始有人發掘編輯舊有保留的佛經,稱為伏藏,根據前弘期舊譯經典及伏藏所建立的教派稱為寧瑪派,又稱舊派。而在朗達瑪滅佛之後,重新由印度取回重譯的經典,稱新譯,由大譯師仁欽桑波重興的佛教為後弘期。此後印度的佛教學者,特別是遭遇變亂時期的那爛陀寺、超岩寺等的學者,(印度比哈爾邦省的佛教各大寺廟在1203年被突厥入侵軍全部毀壞),很多人前往西藏取經,傳譯事業因而興盛,著名的譯師有馬爾巴等人。

1042年,有孟加拉佛教大師阿底峽尊者入藏,又大弘佛法,重建僧伽,傳播中觀應成派大義。同時仁欽桑波(寶賢)在古格翻譯了很多的經論。史稱上路弘傳。桑耶寺僧徒北上宗喀學經後,回到本寺傳教,史稱下路弘傳。

1260年宋元之際,中統元年元世祖封薩迦派法王八思巴為國師,授與玉印,統領吐蕃。於是,薩迦派在當時成為吐蕃的政治與宗教領袖,稱為薩迦巴。元末明初,帕木竹巴取代了薩迦巴的勢力,帕竹噶舉派及其支派也在帕竹統治時期興盛起來。

1407年明永樂五年,明成祖冊封噶瑪噶舉派第五世法王得銀協巴(哈立麻)為「大寶法王」。噶舉派勢力逐漸抬頭,而「大寶法王」這個封號,至今也一直被「噶瑪噶舉派」歷代法王所專用。

藏傳佛教傳播的另一高潮是在明神宗時代。蒙古土默特部俺答汗與索南嘉措在青海仰華寺會面成為藏傳佛教再次傳入蒙古的契機。到十七世紀中期,大漠南北的大部分蒙古人已信仰藏傳佛教。此時新起的格魯派聲勢也發展迅速,並不斷擴展。至1652年順治九年,清世祖冊封格魯派領袖五世達賴為「西天大善自在佛所領天下釋教普通瓦赤拉呾喇達賴喇嘛」。

從印度傳入西藏的佛學,主要的稱五大部:因明、戒律、俱舍、中觀、現觀莊嚴論。藏文大藏經(包括《甘珠爾》和《丹珠爾》)近六千部中,絕大多數是直接由梵文翻譯的,少數是從漢文轉譯的,因此印度後期佛教的論著,豐富保存在藏文大藏經裏,尤其是因明、聲明、醫方明等論著數量龐大,這些譯著都非常重要。

藏傳佛教在元朝時傳入漢地,在忽必烈時期,佛教(尤其是藏傳佛教)獲得了元朝朝廷相當的尊重,薩迦派法師八思巴被忽必烈奉為國師(後升為帝師),賜玉印,任中原法王,命統天下佛教,並兼任總制院(後改名為宣政院)使來管理吐蕃(今西藏)事務。

今天的藏傳佛教已經是青藏高原、內蒙古、尼泊爾、不丹、蒙古、卡爾梅克(在西北部的裏海沿岸)、西伯利亞(俄羅斯中部,特別是布里亞特共和國和赤塔州)和俄羅斯遠東地區(集中在圖瓦),都是最重要的宗教,而在印度錫金和拉達克地區這些以前的獨立地區,民眾也以信仰藏傳佛教為主。

在西藏政府流亡之後,藏傳佛教更是傳遍西方和世界各地。現在在任何一個國際大都市,都可以看到藏傳佛教的寺廟或學習研修中心。在教理上藏傳佛教屬於大乘佛教,修習上先顯教傳授後密教傳授,因此藏傳佛教是顯密並重,顯密雙修。漢語中,西藏的密宗通稱「藏密」。早在7世紀松贊干布時期的藏傳佛教,就傳入密部經典。

8世紀間印度密教僧人寂護和蓮花生到藏弘法,建有密教的根本道場桑耶寺。其後又有法稱來藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅等灌頂;無垢友、施戒等來藏譯出《集密》等許多密宗典籍,密教在西藏得到了流傳。

直至10世紀,藏地阿里地區統治者智光派沙門寶賢等赴印學習「集密」、「時輪」等經續、注釋及儀軌等。並迎請印僧作信愷、作蓮密、佛祥靜、佛護、蓮花密等來藏翻譯顯密經論,而以瑜伽密部尤其是《集密續》為重點。東印度僧人法護及其弟子等也在藏地譯出許多前所未有的密乘典籍,使密教在藏地又得到弘傳。11世紀中期,中印度超戒寺僧人阿底峽應請入藏,宣揚顯密觀行教法,使密教得到相應發展。其弟子續其法燈,弘通無上瑜伽,首開西藏密教噶當一派。此外,弘傳密教的,還有寧瑪、噶舉、薩迦等派。

15世紀初,宗喀巴及其弟子賈曹傑、克主傑等創立格魯派。下傳達賴、班禪兩大系,為現今藏地盛行的一大密宗教派。西藏密法一般分為四部,即事部、行部、瑜伽部和無上瑜伽部。但密宗各派幾乎全以無上瑜伽部各種教授為主要修習法門。無上瑜伽部又分為三部。其中父部奉密集金剛、大威德金剛為本尊;母部奉勝樂金剛、喜金剛為本尊;無二部奉時輪金剛為本尊。各尊均有自已大量的「本續」、「疏釋」和「儀軌」。藏密的重要法門有大圓滿、大手印、道果、五次第、六加行、拙火定等。

西藏密宗一般被視為大乘佛教支派,因為有不許公開的秘密傳授,及充滿神秘內容的特徵,印順法師稱此為「秘密大乘」。但部分人士認為西藏密宗是印度佛教晚期衰落後逐漸被印度神教融合才產生,所以有許多儀軌與咒術,與印度教相似,因此有學者認為其實這是印度神教復興,而少數人認為西藏密宗為左道密教。

((西藏密宗「無上瑜伽密」認為眾生所有淫、怒、痴等情緒,若運用得當,都可被証悟者運用以教導眾生,成為達到真實的「方便法門」,「無上瑜伽密續」中詳述雙身法,重點是認識欲:貪、嗔、癡的本質,主張在慾望當中能脫離欲樂,才是真了脫生死,《楞嚴經》裡說:「裸體相呈,味同嚼蠟」。雙身法是表法,並不是在慾念或實際的男女行為中修持。經續裡說,修行人閉上眼睛時,樹上的果子會落下來;睜開時,果子又會重長上去,具備這樣的定力時才可以雙修。這種修法具有高難度和危險性,出家人依戒律不可以修男女雙修/雙運/雙身法,在家人很少能真正接受到並且修雙運,在台灣有多宗騙子假借密宗之名騙財騙色的事件。「無上瑜伽密續」視男女雙修法為無上密法之一,但也被一些佛教徒視為左道或性力派。))-此段文要慎閱思之!

現代藏傳佛教派別主要在後弘期中逐漸形成的,其主要分為四大主流派別,分別為:寧瑪派、噶舉派、薩迦派及格魯派。在中文中,這四主流派別因其服飾及建物之特色而常被稱為紅教、白教、花教及黃教。而現在一般稱呼的「黑教」是藏族的苯教之俗稱,是佛教傳入以前的西藏本土宗教。苯教是一種祭祀大地山河的泛靈信仰,後來一部分教士吸收了佛法名詞及教義,在佛法傳入西藏之後,苯術已不如佛教盛行。苯教在藏傳佛教勢力較薄弱的地區,如四川、青海一帶仍有不少的信徒和寺廟。

藏傳佛教分顯教、密宗二者。除翻譯的經典佛語甘珠爾,和印地大師的著作丹珠爾,藏地的著述數目十分地多。佛學院內的學僧按照先顯後密的學習次第,先學習顯教的五部大論:講述唯識學的《現觀莊嚴論》、講述戒律的《戒律論》、講述部派佛教的《俱舍論》、講述中觀學的《入中論》、及講述因明學的《釋量論》。而密乘的學習,各派不盡相同,以格魯派為例,需學習:《密宗道次第廣論》。

藏傳佛教史上著名人物有:松贊干布/寂護/蓮花生/馬爾巴/八思巴/宗喀巴。

藏傳佛教裡的唐卡--

西藏民間傳統節日充滿佛教內容或帶有佛教色彩,故與佛教本身節日無從嚴格區別。各地各派的節日活動也不一致。一般說來,紀念佛誕為藏曆四月上弦七日,和漢地相近。拉薩每年正月舉行祈願法會長達一月余。六月底七月初舉行的雪頓節,系由夏安居衍變而來。七月底舉行望果節為慶祝豐收。青海塔爾寺於每年正月十五燈節展出酥油花,正月初八至十五日舉行祈願大法會,四月初八至十五日舉行四月法會紀念釋迦牟尼的誕生、成道與涅槃。六月初三至初八舉行紀念釋迦牟尼三轉法輪大法會,九月二十日至二十六日舉行紀念釋迦牟尼降凡大法會。

佛教開始自漢地傳入西藏,以後又直接自印度傳入。在前弘期中,漢、印兩系佛教在西藏都有影響。漢、印兩地高度發展的工藝美術也一併傳入,故蓮花生主持興建的桑耶寺即採用印、漢、藏三式,這種兼收並蓄,博採眾長,取精用宏的作風在西藏民族文化中隨處可見。西藏文字雖仿梵文字母製造,但書法汲取漢字的正、行、草三體並行的方式,尤以草體迅捷酣暢,別具一格。西藏醫學以《四部續》集其大成,其中醫藥理論及醫療技術明顯地綜合會通了漢、印、藏的醫學成果,並吸收當時西域、中亞的醫術,形成獨具特色的「藏醫」;以後傳入蒙古,又發展而成「蒙醫」。

後弘期之初,北宋已完成統一大業,而西藏統一的地方政權已經解體。北宋大中祥符八年(1015)唃斯羅遣使入貢,宋朝以對藩屬之禮給予厚賜。元、明、清三代藏族與內地關係更加密切,政治、經濟日益融合為一體。故此期藏傳佛教雖以全盤接受當時印度流行之無上瑜伽部密宗為主,但文化上受漢文化之影響更大。寺院等建築,大多採取漢地宮殿形式而又有所發展,規模宏大,氣勢雄偉,雕樑畫棟,備極精巧。如拉薩的布達拉宮以及甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺和青海塔爾寺等為古代偉大建築中的傑作。尤其因為密宗注重像設,因而使藏傳佛教發展了雕塑、繪畫的技巧。

藏地各種佛教造像,無論雕、鏤、塑、鑄都能注重體型比例,栩栩如生,極為精美。大型造像如扎什倫布寺大彌勒銅像高26米,北京雍和宮旃檀木雕大彌勒像高18米,造型生動莊嚴,工藝巧妙精湛,具有高度的藝術水平。西藏各種刻版佛經,雕印工藝也很精美,尤以各種御賜及藏地金字藏經寫工之精妙,裝潢之瑰麗,為民族文化之奇珍。至於彩繪畫像更以布局設色見長,纖細入微,形成特殊的藝術風格。另外,藏族使用的曆法,以無上瑜伽部時輪金剛經所傳曆法為主,參用漢地傳入的曆法,從1027年(丁卯)開始,每60年為一「饒瓊」,用干支紀年與漢地農曆同。

唐卡在藏語意為「松樹」,是一種畫在布幔或紙上的畫像。唐卡興起於吐蕃時期,可隨意移動,便於收藏。唐卡的幅面大小懸殊,小這邊長不到一尺,寺廟曬佛用的一般幅面很大,如布達拉宮的無量壽佛國唐,長55.8米,寬46.8米。一般唐卡長約75厘米,寬約50厘米。依所用材料不同,可分為:

國唐:用絲綢等拼貼縫合、編織等方式製作,又可分為絲面、繡像、絲貼、手織、版印5種。

止唐:用顏料畫在布上,表現形式有金唐、赤唐、黑唐等多種,有的還有珠寶鑲嵌其間。畫唐卡所用的顏料都是礦物質顏料和金箔,不但色彩艷麗而且可以保持幾百年依然鮮艷如初。

唐卡的題材廣泛,有佛教內容的佛本尊像、護法神像、祖師像等,也有歷史、民俗的內容,幾乎包羅了西藏生活的所有內容,有「西藏的百科全書」之稱。

西藏因為政治背景,佛教可分前弘期(8-9世紀)和後弘期(11世紀以後),前者因為滅佛,當時的作品幾乎很少流傳下來(據學人考據目前已經發現幾處壁畫遺址),不過可以肯定的是,當時作品風格應該完全是印度式的。目前一般所說的唐卡都是指後弘期以後的作品。

根據歷史背景與時代風格,可將後弘期以後到現下的唐卡風格略分為「外來影響期」(11-15世紀)、「本土畫派興盛期」(16-18世紀早期)、「畫派混淆與地方風格期」(18世紀中期-20世紀初)等三個時期。11-15世紀的畫風主要受到外來影響,可以稱之為外來影響期。

後弘期是從藏西阿里地區的古格王朝開始,其興建寺廟的工匠大多來自東北印度(帕拉)或喀什米爾地區,目前在阿里地區發現的唐卡作品明顯具有帕拉或中亞風味。 13、14世紀後藏地區的薩迦派因為得到元朝皇帝的支持,寺廟委託創作了許多精美的唐卡和銅像,這些作品大多出自尼瓦人之手,這類作品可以統稱為尼瓦作品或尼泊爾風格作品。15世紀噶舉派得到明朝皇室的支持,噶舉派的大寶法王以及幾個比較重要的領袖都得到皇室的冊封。元末明初,帕竹噶舉在藏中地區建立帕竹政權,由於與漢地往來密切,漢地畫風也傳入西藏,並造成唐卡風格革命性的變化。

本土畫派興盛期-16世紀早期,西藏發展出屬於西藏特有的本土畫派,因此16-18世紀早期可以稱之為本土畫派興盛期。

勉塘畫派:15世紀中葉以後,西藏畫家在印度、尼泊爾以及中國畫風的基礎上,開始發展出屬於西藏特有的本土畫派。第一個被公認而且影響後世巨大的畫派是由活躍15世紀下半的勉塘巴·勉拉頓珠所開啟的勉塘畫派(menbris,或稱門塘畫派)。勉拉頓珠是非常有才華的畫師,他學過印度、尼泊爾和中國等當時流行的各種繪畫技法,並且都能按照該畫派的特點畫出精美絕倫的作品。他的兒子、侄子以及後繼的門徒在16、17世紀將勉派發揚光大,使該派成為西藏流傳最廣的畫派。勉拉頓珠本人的作品現下已經很難辨識,根據一些文獻的描述,該派早期作品的特色是在尼泊爾構圖的架構下加上較簡略的漢式山水背景,17世紀以後該派產生許多分支,並衍生許多新派,保持其道統的畫家被稱為舊勉派,但其風格並不是那麼明確。

欽則畫派:與勉拉頓珠同時代還有另外一位繪畫大師欽則欽莫(mkhyen rtse chen mo),他和勉拉曾師事同一位畫師,所處的時代環境也差不多,當時正是多種外來畫風薰染下正要冒出本土畫風的時期。他和勉拉一樣都技法高超,而且也開始開創自己的風格。和勉拉相比,他的佈局和用色都較保守,但色彩濃郁,富有濃濃的宗教感,特別是忿怒相特別威猛有力,而勉派的善相比較優美,構圖比較有層次。繼承欽則畫風的畫家稱為欽則畫派(mkhyen bris),此派在17世紀時盛極一時,18世紀中葉以後沒落,但其忿怒相的畫法被後來的大多數畫派所吸收,流傳至今。

新勉派:17世紀中葉,後藏的秋英嘉措將舊勉派進行改革,創立新勉派(menbris sama,簡稱勉薩men sa)。此畫派將舊勉派的背景加入少許透視概念,色彩調得更加清亮,並且運用更多的描金線法,使畫面看起來更華麗、活潑。此派原本只流行於後藏地區,後來普及到整個藏區,成為18-19世紀藏中及後藏地區的新主流,該區格魯派的大寺廟目前都保存大量此派的作品。

噶瑪嘎畫派:16世紀下半葉到17世紀初,藏東和康區興起稱為噶瑪嘎的新畫派(karma gar bris),此畫派由於早期的畫師與噶舉派的寺廟往來較密切,所以經常被誤認為噶瑪噶舉畫派(噶舉是四大教派中的白教)。此畫派的創建者一般公推是活躍於16-17世紀間的南喀札西,此畫派在舊勉派的基礎上,更強調漢式風格中的留白與淡雅,畫風流露一種非常有魅力的文人氣質,受到當時較重視文學藝術的活佛們的喜愛,於是形成時尚,成為17-18世紀間的新主流。該畫派在18世紀以後發展出許多新支派,18世紀以前的風格被稱為古典噶瑪嘎畫派。

司徒畫派:位於康區德格縣的八邦寺寺廟創建者司徒班欽·卻吉迥乃(1700-1774)是噶瑪噶舉派三大轉世活佛中的一位重要活佛(其他2位是噶瑪巴和夏瑪巴),他是當時最有學問的活佛之一,本身也是一位大畫家,他的轉世系統即當今的泰錫度仁波切(泰錫度即大司徒的諧音)。他的技法承襲自噶瑪嘎畫派,但他的畫風比起之前的噶瑪嘎作品更加淡雅,人物花鳥更加細致,並且非常重視主尊頭光與背光的透明感。

噶雪畫派:18世紀中葉有幾位出自昌都噶雪(gahe)地區的優秀畫家,如卻札西和噶瑪札西等,他們和八邦寺有著密切關係,他們的畫風可以說是在勉派的上色法上,加入司徒畫派的構圖與氣質。此畫派一直流行於川、藏邊界地區至今。

覺囊畫派:通常畫派和教派之間並沒有直接關係,但覺囊派是個特殊案例。覺囊派原本是個大教派,但因主張「他空見」而為達賴五世所排斥。17世紀的佛學大師多羅那他乃覺囊派的住持,他為後藏的主寺畫了許多精美的壁畫,這些壁畫獨樹一格,後來多羅那他被達賴派遣到外蒙古傳法,其轉世札那巴匝改信格魯派,覺囊派在後藏的地位跟著式微,其畫風在藏區也跟著式微。青海、四川邊區至今仍然保存了幾個覺囊派小寺廟,此地區的唐卡作品至今仍保存了該派的獨特風格。覺囊畫風用色比較善用大色塊,線條較粗曠,具有濃烈的宗教感染力。

由於交通逐漸發達,加上寺廟興建時會同時聘請多種不同畫派的畫家,不同畫派間相互交流,造成18世紀中葉以後就很難見到屬於純正畫派的作品,特別是19世紀以後。19世紀以後到現下,每位畫家都自稱是學習某某畫派,但實際上其作品多少都摻和了其他畫派的技法或特色。雖然如此,百年期間的眾多作品還是隱約形成各自的風格,這些作品的風格很難以道統畫派來判定,但卻有明顯可以分辨的地方色彩,因此稱18中期-20世紀為畫派混淆與地方風格期。下面介紹幾種地方風格較為明顯的作品:

昌都風格:藏東昌都地區自古人文會粹,畫家輩出,古典噶瑪嘎畫派大多數畫家都是出自此地區。18世紀末該地區流行一種地方風格,其技法主要是承襲新勉派,人物及花草用大量的金線勾勒,但背景顏色為墨綠色,水準較高的作品會有一種蒼勁而莊嚴的感覺,但較差的作品會給人沈悶感。

德格風格:18世紀康區德格土司的權勢盛極一時,他資助興建著名的德格印經院,以及多座隸屬不同教派的大寺廟,如寧瑪派的佐欽寺、噶舉派的八邦寺和薩迦派的更慶寺等。當時德格的文化水準相當高,在貴族的資助下,當地畫師也畫出相當多高水準的作品,其畫風構圖采噶瑪嘎畫派、主尊采司徒畫法,背景和雲朵的上彩模式則採勉派,作品高貴之中帶點文人氣。

阿壩畫風:四川西北部的阿壩地區自古偏窮,佛教非常普及,但較少鼎盛的大寺廟,其藝術創作自古也不怎麼出色。但正因為窮,該地區寺廟請不起大畫師畫卡,大多數的作品都是由僧人親手繪製,其技法明顯比專業畫師拙劣,但因為對宗教內容的嫻熟,其主尊的表現經常有出人意表之處。總體來說,該地區作品顏料較差,藍綠色都喜歡帶灰色,技法摻和舊勉派和欽則畫派,具有強烈的民俗畫風格。

理塘(香格理拉)畫風:四川西南方向從理塘、稻城一路到雲南麗江,從16世紀以後就非常篤信藏傳佛教,此一地區景色優美,被認為是古代所稱的香格理拉。該區主要信仰格魯派和噶瑪噶舉派,因此所見到的唐卡題材多數和此二教派有關。格魯派唐卡技法主要承襲新勉派,而噶舉派唐卡則多承襲噶瑪嘎畫派,不過作品都會混雜其他技法,線條較粗曠,人物或主尊的神態較為憨濃。

白玉畫風:四川省甘孜州白玉縣境內有許多著名寺廟,其中以寧瑪派的白玉寺與噶陀寺最為出名,此二寺分別是寧瑪派六大傳承主寺中的二寺。由於此二寺都非常重視伏藏傳承,因此畫有許多非常罕見的無上瑜伽續本尊和護法。其風格是常用淺綠色丘陵和淡藍色的天空作背景,林木岩石的畫法簡略,上色筆觸較粗,但最大特點是忿怒相主尊非常威猛有力,具有濃厚的神祕色彩。

青海畫風:青海是個廣大遼闊的草原區,伊斯蘭教是該區主要信仰,但從西寧塔爾寺到四川和西藏邊界一帶都是佛教區。由於塔爾寺是格魯派教主宗喀巴大師的出生地,該寺在17世紀以後成為格魯派六大主寺之一,因此該寺也擁有許多精美的佛教藝術品。塔爾寺18世紀以前的作品主要承襲札什倫布寺風格,唐卡主要是新勉派。19世紀以後因各地來此朝聖的信徒熱絡,塔爾寺附近幾個鄉鎮遂發展成大量製作普及性唐卡的基地,其中最著名有塔爾寺附近和熱貢地區,青海唐卡主要特色是背景喜歡用翠綠色,常畫有青海湖,蓮花座像牡丹花,大量使用金線勾勒。熱貢作品構圖和用色都非常熱鬧,比較像農民畫。

蒙古畫風:蒙古地方包括內蒙古和外蒙古等廣大地區,自古信仰薩滿教,但16-17世紀以後全面改信藏傳佛教。該區佛教藝術發展較晚,佛像工藝方面內蒙古在17世紀早期即相當精良,其作品一般被認定為漢藏風格;外蒙古18世紀初的札那巴匝作品相當精美,目前在國際上相當受重視。唐卡多數年份較晚,技法以新勉派為主,但主尊的描寫較呆板,背景也缺乏景深或透光感,用色華俏而雜,具有較強的北方民俗畫味道,藝術性相對較弱,不過因為和北京的地緣關係,歐美或一般古董愛好人士最早接觸的唐卡反而是蒙古卡。

藏傳佛教裡的天葬--

天葬可能源自印度與伊朗,《大唐西域記》卷二曾提到鳥葬。《要行捨身經》就勸人於死後分割血肉,布施屍陀林中。佛經《眾經撰雜譬喻經·卷上》有「屍毗王以身施鴿」的故事。宋李昉《太平廣記》引唐焦璐《窮神祕苑》記載:「頓遜國,……其俗,人死後鳥葬。將死,親賓歌舞送於郭外。有鳥如鵝而色紅,飛來萬萬,家人避之。鳥啄肉盡乃去,即燒骨而沉海中也。」西藏的天葬有人說來自阿底峽。

佛教以為人死後沒精神因此沒保留肉體的必要,因此把身體布施是對眾生最後一件慷慨善事是佛教六度之一。

藏族的喪葬方式有五種,即天葬、水葬、火葬、土葬和塔葬。最常見的是天葬,藏語稱為「杜垂傑哇」,意為「送屍到葬場」,或稱「恰多」,意思是「餵老鷹」。藏族天葬是自然形成的,習俗已有上千年的歷史,西藏位處數千高尺的高原地帶,地質堅硬,植物稀少,較不適合土葬或火葬。藏人死亡後,用白布將屍體包裹,停屍一日至數日,請喇嘛唸經超渡,擇定日期送葬,這一期間家門口懸掛一個紅色陶土罐,土罐內放進食物,供死者的靈魂使用。出殯當天,家屬將屍體送往天葬台,背屍人和送葬者均不得回頭看,並且在路上把紅陶罐在路上摔破,後交給天葬師處理,家人不得跟到天葬台。

天葬師將屍體放在天葬台上,司葬者燒起火堆,燃起「桑」煙,遠處的禿鷹見到濃煙會自主性的飛過來,聚集於附近的山巒,等待啄食。天葬師將遺體骨肉剝離,骨頭用石頭砸碎,將屍體分解給禿鷹啄食,屍骨以食盡為吉祥,若有殘餘,則將其焚化。藏傳佛教認為天葬符合釋迦牟尼傳記中所說的「捨身救虎」精神,死者的靈魂也可以隨鷹昇天。送往天葬台路上,背屍人和送葬者不得回頭看。

人生禮儀中的最後一個環節是喪葬禮俗,喪葬儀式表示一個人最終脫離社會,標誌著人生旅途的終結。藏民族信仰佛教,因而信奉前世、今世、來世的輪回觀念。因此,藏族的葬禮滲透了佛的理論,葬禮既是對亡靈的超度,更是為來世的投胎積福結緣,是生與死之間的關鍵一環。

封建農奴制時期普通村民有條件操辦葬禮的寥寥無幾。在江孜班覺倫布村為例,該村中幾個大差巴戶家中有人去世時,也許可以辦點喪葬佛事,而朗生去世很難搞個像樣的儀式。有的單身朗生死去後,其家裏無法支付後事費用,只好由幾個朗生拼湊一點東西,辦理其後事。朗生家中亡人,每逢七日祭祖,能用清油點幾盞供燈,已經是相當不錯了。大概50%的朗生戶,為已故家人繪有超度像,但大多數都是紙質的,並且很小。

“十年浩劫”中,由於宗教遭受嚴重摧毀,傳統的葬禮習俗也隨之取締。當時家中亡人,不能搞任何形式的法事,屍體也不允許久留。有的農戶偷偷地點幾盞蠟燭,替代供燈,也算是告慰亡靈。每七日的祭祖、每月的祭祀、周年的祭祖等全部取消了。

改革開放以來,隨著各項宗教活動的恢復,喪葬等與各種民俗有關佛事儀式也漸漸恢復。特別是近幾年來,群眾物質生活有了明顯的改善,喪葬佛事的規模也越來越大。

西藏的葬禮禮儀比較複雜。人死之後,首先要把屍體蜷曲起來,頭夾到兩膝之間,像母腹中的胎兒形狀,用麻繩和為死者特備白藏毯把屍體裹住,放在屋內一角,用白布圍上,並用土坯做墊,忌用床或其他東西做墊。根據卜卦得出的出殯的具體時間,一般情況下停屍三、五天后才能出殯。村內一得知某家有人去世,每家派一人帶一壺酒前去弔唁。停屍期間,天天請僧人或還俗者念經做法事,超度亡者靈魂。有條件者還要為死者點上100多盞供燈,叫“百供”。

人死了,這家門口吊掛一個紅色的陶罐,罐口用羊毛或白哈達圍上,罐子裏放有三葷(血、肉、脂)和三素(乳、酪、酥)的糌粑火煙,並每天加進一些。這些東西寓意為供給死者靈魂享用。在江孜有的農村,人死後,直到七七四十九天,家人一律不梳頭、不洗臉、取下一切裝飾,也不能唱歌跳舞。在辦喪事期間,死者親屬及鄰居,不辦喜事,不歌舞娛樂,四鄰同哀。

藏族的葬俗有很多種,有天葬、水葬、土葬、崖葬、塔葬等,形成這一風格的原因,除了傳統文化多元性影響之外,還有更重要的是受地理環境影響。在眾多葬俗中,西藏最普遍的實行的是天葬。江孜地區也以天葬為主。

出殯的時間是根據家中成員的屬相進行打卦後決定。其打卦方法和婚禮迎送時間的打卦方法基本相同。

出殯的前一天,村中每家帶“嘎美准達”即一條哈達、一把藏香、一盞供燈及表示慰問的錢,前來為死者送行。此時“吉度”戶除帶上上述物品外還帶上糌粑、奶渣、菜葉、牛油等熬“吐巴”的佐料。出殯一般很早,先是由一僧人引路,由死者後代把屍體背到門口,再由“吉度”戶及親朋好友手拿藏香,一直送到離家較遠的路口。當屍體背起時,後面有一個算好屬相後選擇的人,掃好停屍的地方,並把掃把、墊屍的土坯等放在簍子裏緊跟屍體後面,走到十字路口,扔在路口當中。家人不去天葬場,由一二個好友去葬場監督。同時帶上錢和糌粑、酥油、茶、熟肉等食品,屍體送到天葬場之後,先要請背屍人和天葬師喝酥油茶,吃東西,之後才正式開始。

關於這種做法,民間還有一個傳說。《朗莎姑娘的故事》是發生在江孜的流行很廣的民間故事,在西藏可謂家喻戶曉。朗莎十五歲時被迫嫁給江孜日朗頭人紮青的兒子紮巴桑珠。這家人權大勢大,經常以各種原因毆打朗莎,有一次竟把她打死了。送到天葬台那天,天葬師助手問老天葬師先是吃東西還是幹活。老天葬師說先吃東西。沒想到他們吃飯時,朗莎姑娘復活了。原因是她的陽數末終,閻王又叫她還陽。從此屍體送到天葬台以後天葬師和他的助手們就先吃點東西再幹活。

天葬台一般是一個大石塊或石堆,屍體放上之後,天葬師就在旁邊燒起松柏香草,上面撒上三葷三素糌粑,青煙嫋嫋升起。待天葬師叫喚一聲,四周棲息的禿鷲就沖了下來,天葬師把切好的肉塊和搗碎的骨團喂給禿鷲吃,且一定要讓它吃乾淨。

天葬結束之後,天葬師要到附近有水的地方洗臉洗手,再吃點東西,然後各自回家,陪同送葬人均不能回死者家中,帶到天葬台的剩餘食品也不帶入家中。

天葬這一獨具特色的葬禮,何時起在藏區流行有不同的說法,有的認為,藏族天葬的起源發端於古代歷史上的“天赤七王”時期(約西元前四世紀到西元前三世紀),且與本教有密切的關係。也有的認為,依據西藏古墓遺址推斷,天葬可能起源於西元七世紀以後。還有人認為,天葬是西元十三世紀初由直貢噶舉派所立。不管它是何時起源,至今仍然能夠盛行的主要原因是受到了佛教的思想影響,而且與佛家的“靈魂不滅”、“捨身飼虎”等思想的有直接的關係。藏傳佛教中的輪回轉生等觀念,都離不開“靈魂不滅”這一核心思想。

藏族對於死後的軀體的關心遠遠不及對於人的靈魂的重視,注重靈魂的去向,而不留戀死後的軀體,相信人死後靈魂將不附體,靈魂離開其軀體去尋求新的軀體。既然靈魂不附體,其軀體就是一個無生物,像土、像石頭。因此藏族認為留戀這樣一個無生物,還不如以“捨身飼虎”精神去喂那些饑餓的鷲鷹,一來可以喂飽它們,二來它們吃飽之後不會去傷害其他小生命,此生算是做了一件好事。

雖然天葬在當今世人眼中是一種不太習慣的葬俗,但天葬將人與自然的關係更加緊密起來,成為“使人與自然處於協調發展的一種生存方式。當中國內地尤其在農村,連年建造墳墓,使其耕地面積銳減,正面臨土地危機之時,藏族人由於推行天葬而在這方面沒有任何擔憂。從這個角度看,藏族天葬思想中充溢著對自然的一種奉獻或愛護精神”。此外天葬對醫學科學的發展做出了不可磨滅的作用。

有關專家認為:“藏民族有了天葬習俗,這對實地觀察人體組織結構帶來了方便。西元八世紀初吐蕃王室侍醫比吉·贊巴希拉編繪有《屍體部分》及《活體及屍體測量》各一書。西元八世紀下半葉,著名藏醫學家玉妥·雲丹貢布編著的《四部醫典》中,就有人體胚胎發育中必須經過的魚、龜、豬期三個階段的生動描述。同時指出:‘……胎兒發育其因臍帶上,子宮左右兩脈通臍帶’《四部醫典》。這種見解在我國古代中醫文獻中是沒有的,也比義大利醫學家Columbus提出的‘胎兒由純淨完美的血液通過臍靜脈營養’的觀點早八百年。可見,藏醫在胚胎學領域裏,當時居於世界領先地位。

《四部醫典》記載:‘三木賽如月——寶庫’、‘三木賽脈結癭似瘤’。《藍琉璃》(桑傑加措著)亦載:‘女性的子宮與三木賽上下相連,位於第十三腰椎處’。《月王藥珍》裏說:‘三木賽為盛器,性之種子生,位於宮上端’。三木賽即為現代醫學的卵巢。西元十三世紀,薩迦王朝名醫昌狄·班旦措吉又編寫有《解剖明燈》。如果沒有人體解剖結構的細緻觀察,是不可能有這些科學的描述和著作的。無疑天葬習俗活動給藏醫學家、解剖學家提供了實地觀察的場所。

許多藏醫著作,如《醫學理論十八品》(玉妥·雲丹貢布著)、《續論》(香巴·柔丹欽布著)、《千萬舍俐》(蘇卡兒·娘尼多結著)、《祖先言教》(蘇卡兒·洛追嘉措著)、《集要》(止貢著)、《藍毗達及其配方》(第司·桑傑加措著)等,除與藏醫學家有豐富的醫療實踐活動外,尚與藏醫學家勇敢地拿起解剖刀獲得人體解剖知識有關。在相當長的一段時向裏,由於西藏出於宗教的統治和影響,認為心臟的位置在胸腔正中,心尖朝上。

1704年,藏醫師兼民族繪畫家洛紮·旦增諾布在天葬台親自觀察了一些屍體解剖之後,一反正統的宗教觀念,衝破宗教思想的傳統束縛,在繪製的七十九幅彩色《四部醫典系列掛圖》中,正確地把心臟繪在胸腔正中偏左的位置;心尖朝左下。繪製醫學彩色掛圖,準確表達心臟解剖位置,這不僅在我國是首創,而且在世界醫學史上亦為之罕見,也為醫學科學的發展作出了巨大貢獻。

喪葬與祭祀是有連帶關係的。在西藏,家中有人去世後,每滿七天請人念一次經,一直到七七四十九天,共念七次經。因為佛教理論認為,人死後細微的五蘊身化為中陰身,中陰身的壽命一般是三至七天,最長的也超不過四十九天,就會投生,或投生人生之道,或投身動物界和苦特重地獄生命等,因死者的業力而定。因此傳統上把四十九天分為七個期,每期七日。其中第四個和第七個七期較為隆重。第四個七期請四至五名僧人舉行一次火供儀式,意在催促亡靈早日投胎受生。第七個七期,一般請四名僧人做會供法事,做會供物“措”,當天死者家屬洗臉梳頭,祭一次屋頂神,並換屋頂經幡。還為亡者根據打卦結果做超度像。超度像的品質根據家中經濟條件而定,有鍍金銅像、有泥塑像、有唐卡、也有紙質的畫像。

這一天所有“吉度”戶帶肉、酥油、茶、酒等參加七期法事。第四期和第七期還要進行一次“百供”。有時死者的兄弟姐妹或子女在死者家中或在寺廟舉行“百供”儀式。條件好一點的家庭,人死後每滿月,舉行一次滿月祭祖,此時只請一人念經。死後滿一周年時,每家要舉行一次周年祭祖,此時家中舉行隆重的紀念活動,所有“吉度”戶都要帶著哈達、茶、酒、肉、酥油、錢等前來作客,主人備飯菜招待客人,感謝他們一年來的幫助。總之,人死後在一年內要舉行近20次的法事,需請近30人次的做法事者。其開銷大小,可想而知。

藏傳佛教的宗教生活層面--

宗教是人類社會發展一定階段的歷史現象,有其發生、發展和消亡的過程。宗教信仰、宗教感情,以及同這種信仰和感情相適應的宗教儀式和宗教組織,都是社會的、歷史的產物。在藏族社會裏,無論是本教興盛時期還是佛教興盛時期,宗教生活始終成為了精神生活的重要組成部分,宗教始終是西藏最突出的、最重要的社會意識形態和社會文化形態。

縱觀西藏宗教的發展的歷史我們可以分兩個大時間段,即本教形成發展、衰落時期和佛教傳入、發展時期。本教是西藏早期的信仰觀念、思維方式、社會心理和精神生活的綜合體,它是植根於古代藏族社會中的一個古老宗教。從信仰內容上看,是一種萬物有靈的原始宗教信仰。佛教正式傳入西藏後,本教同佛教進行長期鬥爭,在鬥爭過程中本教雖然不斷地變換鬥爭策略和方法,但終因其教義不適應當時社會和需要,失去了王室的支援,也失去了大量的信徒,同時又無法于博大精神的佛教思想抗衡,最後佛教大獲全勝,成為精神、信仰的主導者,而本教不得不退出西藏的政治舞臺,和當時的土著宗教合為一體,逐漸演變為一種有一定理論基礎的民間宗教。

然而佛教並沒有因為自己的理論思想滲透到西藏社會的方方面面的優勢而去全盤否定本教,而是在教義上進行變革的同時,仍然保留了本教原有的一些儀軌,把本教的一些神被伏皈依成為佛教的護法神。在佛教這一精神的影響下,西藏民間也仍然保留了對原始諸神的供奉習俗,出現了西藏宗教信仰方面又矛盾又和諧的兩種信仰方式。

以西藏江孜地區的宗教信仰為主,勾勒出兩種不同信仰方式並存的基本輪廓,以期達到對西藏宗教的進一步瞭解。現略述其民間宗教及其信仰:

<一>民間宗教產生的思想根源:西藏民間宗教及其信仰源自於土著宗教和古老的本教。“藏族的祭神習俗至少有數千年的歷史。這種習俗最初形成於蒙昧時期。它是原始宗教的儀式之一。” 本教自身是古代社會為了解決人與自然的矛盾而形成的一門宗教。無論是本教還是其他的民間宗教,綜觀其思想的形成和發展歷史,其根源可以歸納以下幾點:

其一,最初的思想根源可以朔到原始的圖騰崇拜。原始人類,知識未開,對宇宙間的自然現象,都感到困惑恐懼,幻想到必有一種具有無比威力的神,操縱著、控制著宇宙的一切。這些神順之從之則獲赦宥庇佑,觸之逆之則受災害禍殃。這就是說那時信仰的神靈是當時無法解釋的一些自然現象,崇拜的物件是自然物和自然勢力,以後才逐漸發展為人格化的神靈。“在社會生產力和人類理智力所達不到的地方,人類的想像力便長是了飛翔的羽翼,前來填補理智的空白,把這些支配日常生活的自然力和自然物,變成了超自然、超人間的神物,成為宗教和崇拜的對象”。恩格斯指出:“在原始人看來,自然力是某種異己的、神秘的、超越一切的東西,在所有文明民族所經歷的一定階段上,他們用人格化的方法來同化自然力,正是這種人格化的欲望,到處創造許多神”。

其二,對民族首領以及祖先的崇拜是出現神祗的思想根源之一。在原始氏族制社會中,氏族的領袖以及祖宗是當時社會生活的開創者和領導者,因而必然成為其屬下成員敬仰的中心。在那個尚未弄清死亡與靈魂等諸多問題的時代裏,氏族的首領和祖先的死靈魂漸漸昇華而成為一個集體或群居社區的保護神。

其三,隨著社會職業的分化,各行各業都逐漸有了自己的職能神。職能神觀念的出現顯然是社會分工在宗教上的反映。對職能神的崇拜,說明人們對此項職業的本質和規律尚未完全認識,對生產和經營過程尚未保握,不得不求職能神的幫助。於是就有了不同職能的神靈。

<二>江孜地區民間祭祀的主要物件及其功能:在江孜農村祭祀的民間神靈有以下幾種。

1.希達-即為一種山神。“希”意為區域,“達”為主宰者,它居於江孜北面最高的山峰上,其名稱為“波沃希達”,在藏語中“波沃”為祖父之意。藏族先民對山神的崇拜是其所處的地理環境所決定的。人們奉為神靈的自然力和自然物來作為對象。“波沃希達”在西藏來講是江孜最高山峰,其下方是廣闊的農耕區江孜平原,而這一地區的自然環境與生產活動有著直接關係,於是這座山自然成為這一地區共同信仰的山神。在江孜除了這一山神之外,還有“日吾齊”、“重孜土欽”等其他山神。

2.格拉-即為生神。民間認為每個人出生都有生神,每個村莊或每個區域擁有共同的生神,是一尊保護人的神。每個人因出生區域的不同而生神相異。有些村莊之間雖然距離不過四五裏,但生神完全不同。

3.域拉-意為地方神有的亦譯為家鄉神祗。是整個村莊的保護神,該神可從使風調雨順、防雹除霜、五穀豐登。域拉和格拉一樣,各個區域內不同村莊有不同的域拉。上述三神中,除希達的依託處神壘建在山峰頂上外,格拉和域拉的神壘建在離村莊較近的山上或村中心。神壘是一個土坯砌成的類似一個無頂的小房子,內插幾十根甚至上百根五色經幡。此三神在原古社會是村社領域的保護神,可稱之為“社神”,它們本身是自然神,人們崇拜的是它們養育和保護人們的自然屬性,逐漸變為帶有社會屬性的、掌管人畜興旺、五穀豐收、住區安全的多功能神,而且大都由自己所在的村社或區域的首領或祖先充當。這樣希達、格拉、域拉這樣的原為自然神的社神,實際是成為自然神和祖先的結合形態。祖先神從此也具有自然神的各種性能,成為能夠保護人畜平安、風調雨順、天下太平的神靈。

4.贊神-是西藏民間宗教觀念中一種特殊的鬼神。據說贊神是活生生的人死後變成的,這些人在臨終之時,或因夙願未能實現而耿耿於懷、或因大仇未報而感情衝動、或因遭到他人謀害而頓生惡念,總之絕命之際立即投生於“贊”界,降下種種災難,以了卻在人間未能實現的心願。為了避免這種災難,人們尊奉贊神,使其成為一種管理百姓的嚴厲的神。據說贊神主要居住在山上,有的村莊附近山上有許多塗著紅色的岩石,那些都是他們的“家”,而有的贊神供奉在農戶自己家裏,其神壘是稱之為“贊康”的用土坯砌成的高度不到一米的小房子。

5.頂拉-即為房頂神,是保護房屋驅邪避災的神,村民認為每個房屋的四個角都有頂拉神,故神壘也分別設在房子的四個角。這種神很顯然是先民們有了相對穩定的居住處之後才出現的職能神。在其神壘上面還放著白石頭,這些白石頭叫“拉多嘎布”,意為白色石頭,作為頂拉神依附之處。

6.拉姆-意為女神,是位護家神。她可以保護家庭平安,招財發財,有時充當財神的角色。此神一般供奉在倉庫內。江孜地區大部分供奉的女神名叫“拉姆多吉繞丹”,在江孜白居寺有其塑像。

7.門神-也屬守家神。它沒有具體形象,只是門框上放置牛羊頭或牛羊角、白石頭,作為其依託之處,有的還舉行一些安撫祭祀門神的儀式。從上述這些習俗中,我們可以窺探出藏族先民在原始時代的圖騰崇拜的烙印。在生產力落後的古代藏族社會,先民們把與自己生活有十分密切關係的動物等做為神靈來崇拜是極其自然的事情。祭門神的這些習俗正是在這種神靈崇拜的基礎上,又增加本教理論所產生的一種儀式,並得到民間咒師的繼承沿續至今。

8.魯-有的亦譯為龍,但不是專指經常見於圖案上的,有鱗及須、五爪,可以興雲致雨的“龍”。佛家認為是天、魯(龍)、藥叉、尋香、非天、金翅、非人、大腹行八部眾中之基本上水棲的人首蛇身的畜生。民間認為魯有幾種,一種是“薩魯”,即居於地面的“魯”。此“魯”棲身于牛圈及在大樹旁。祭祀它們可使牛肥馬壯,牲畜興旺。另一種是“塔魯”,即為居於灶中的“魯”,也就是灶神。農家對塔魯、灶神、火神基本混消不清。它是以灶本身為依附處,在新修土灶時,就把裝有金銀珠寶碎片及糖果的瓶子或布袋藏於灶牆中,作為其依附之處。

一般認為有灶必有火、有火必有塔魯。火神、灶神、塔魯的觀念無疑是藏族先民對火的崇拜經長期演變後的一種殘餘存在。在古代社會,人們離不開火,火的功能不言而諭,進而對火產生了崇拜。在江孜的民間概念中,還有一種“魯”,它棲于水中,它與水神沒有什麼分界線,民間認為它們只是一個名義稱上的區別罷了。藏族地區湖泊江河、星羅棋佈。而這些湖泊都與人們的生活有著極密切的關係,因此藏族先民對“水”的崇拜也是十分自然的。早期的水神沒有具體形象,自本教盛行之後,即給原先的水神付予具體形象,並把其視為居於水中的魯神。有的農家認為自家的大銅水缸內也有此神居住。因此可以認為,這種魯神和水神的觀念是從早期的對水的崇拜演變而來。

從上述頂拉、拉姆、門神、魯神的功能來說,幾位統合起來,就有了守護房屋,財產、飲食的神,實際上成為了這一地區的家神。家神是與人關係最為密切的神,家神庇護一家人,它實際上成為了家中不可分割的成員。這種家神,最早產生于祖先崇拜時代。

<三>江孜地區民間祭祀的時間和方法:在深受宗教約束的環境裏,人們為了農牧業的豐收,為了家人身體健康和生活幸福,時時處處都期望得到神祗的護佑,在長期的歷史發展過程中逐漸約定俗成,成為一個地域或一個村落的習俗。在一些特定的時間裏,用種種豐富多彩的方式娛樂神靈。相信取悅神靈,就能保證風調雨順、五穀豐登、無災無病、天下太平,從而逐漸形成了神靈的祭祀時間和祭祀方式。

在江孜一般每年祭一次希達,祭三次格拉、域拉和祭二次頂拉。祭上述諸神的第一次是藏曆正月三日。藏族俗話說“三日不必擇良辰。”第二次是藏曆六月四日,那天正是紀念佛祖釋迦牟尼初轉法輪的紀念日期,這天把佛教的“竹巴次希(六·四節)”和民間的祭神活動,巧妙地結合在一起。第三次是在秋收之前的感謝神靈賜予豐收的“達熱節”之際舉行。祭祀時不同的是身居異地的人每逢祭祀“格拉”時不祭祀其所在地的“格拉”,而要面朝自己的出生地所處的“格拉”方向進行遙祭。祭祀“域拉”方面,有的村莊一年祭祀三次,有的村莊自五、六月份開始,一直到秋收結束,幾乎每週的星期五祭一次。

其原因是在這期間莊稼正在茁壯成長,需要風調雨順, 才有希望得到好的收成,因此這段時期內每週有祭神活動。祭神時間選在星期五,是因為藏族普遍認為星期五也是好日子,有“巴桑(週五)行事皆順達”的說法。祭祀“頂拉”的第二次是在莊稼開割之前舉行的酬謝諸神的“達熱節”之際,達熱節實際上可以看作為莊稼開割儀式。此時要在住房四角神壘上分別放置一束新割稱為“洛角”的青稞,以示酬謝獻新。若家中遇有特殊情況,如娶親或人去世七七四十九天祭祀等之際,破例祭祀“頂拉”。

上述四種神的祭祀方法基本相同,所不同的是“格拉”和“域拉”一般由村民集體祭祀,其餘二神自家成員祭祀。祭神時每家帶五色經幡(夏季每週祭“域拉”時不一定每次都有),這五色分別是代表藍天、白雲、人間(贊界〕、綠水、黃土的藍、白、紅、綠、黃五種顏色組成。也有的說這五色代替五行,即藍為水、白為鐵(金)、紅這火、綠為木、黃為土。祭神之前將這五種顏色的經幡,按上述順序綴系在新砍下椏杈歧出的樹枝上或結在較粗的白線上。每家自願捐出糌粑、酥油、茶葉、香樹等,做獻神的“切瑪(糌粑油團)”和“恰蘇(茗煙)”。準備就緒後,先把經幡插於神壘之中,用糌粑及酥油在神壘上點綴白點,並向神壘獻“切瑪”,以示吉祥,然後開始燒茗煙、煨香樹。

此後祭神人依次排隊,手抓糌粑,口誦“願善神得勝!” 等祭神時的禱頌詞,最後將糌粑撒向空中。完畢,祭神人男的右肩和女的左肩上互撒糌粑,以示祝賀。祭完後大家圍坐在林卡裏,吃飯喝酒,唱歌跳舞,好不熱鬧,既娛神又娛人,可謂一舉兩得。祭祀“贊神”沒有規定的時間和儀式。信奉者常在其居住之處供奉青稞酒、燒“恰蘇”,在“贊康”頂上插入許多五色經幡,以示供奉。

祭“拉姆”的時間因家而異,有的在週六或周日晚上祭祀,有的則分別在藏曆的九日、十九日、二十九日晚上祭祀。祭此神需要寧靜的環境,因此都在晚上祭祀。祭祀時沒有專用的祈禱詞,可由祭祀者根據需要進行祈禱。祭祀方法較簡單,即把茶葉和酥油拌合成幾個小團,煨於牛糞火灰上茗煙即成。平日有的家每做一壇酒,就先向“拉姆”獻一杯。在“達熱節”時,每家向“拉姆”的神壘獻一束稱為“洛角”的青稞,一來獻新,二來感謝一年的護佑。

門神也和水神一樣沒有專門的祭祀方式。有些家庭在門框上方放置一隻羊毛纏繞成八邊彩圈,其上插矛尖似的三個五彩網,整個彩圈形成,網狀,其下橫放一束麥稈,邊上插上一紡錘輪,一側的小布袋內裝有一些食物和布料碎片,叫做“賽那庫那”,為衣食之種類。在麥稈上還插兩個木片,上繪有彩色的一男一女形象。所有這些都是咒師根據其家庭成員的屬相等情況打卦後放置的,這種方式叫做“封天門地門”,寓意驅邪避災。有的農戶的大門上方還置有犛牛角和白鵝卵石,每年秋收之際,開鐮的第一把穗子要供在門上。這些也是祭門神的不同方法。上述這些祭門神習俗都是世代傳繼的古老習俗。有的農戶的大門上貼有印在紙上或布上的各種佛家總持咒及保護圈“松廓”,這些都是佛教盛行後漸漸改用的。

“魯”雖分為“塔魯”“薩魯”等幾種,但祭法相同。農家對魯神的祭祀非常重視,他們認為牲畜的平安及家人所得的麻風、瘡疥、發炎、腫脹等均與“魯”有關。由於其強大的威懾力,就決定了對其祭祀的重要程度。祭祀時間是以藏曆書中的魯神出地日期或依據一本叫《魯神出地日期及祭祀益處》的書中所載之日期來祭祀,祭期還分有大中小之分,也有非祭期和普通日期。據說非祭期祭祀,會適得其反,普通期祭祀,既無益也無害,因此必擇祭期。一年中每個不同的月份還分有不同的活動期和不同的功能。如藏曆正月為魯神聽經期,該月的25日為大祭期,此時祭祀,據說可以添壽增福,祭期與非祭期因月份的不同而有差異,同一個月份的祭期也有大中小的差異。就以藏曆四月份為例(見表),該月共有15天為祭期,其中小祭期8天,中祭期1天,大祭期6天。非祭期共7天,普通日8天。

祭祀魯神的方法,魯神出地祭期那天早上,祭祀者不能沾肉酒等,用洗淨的手把專用的甘香松等調成的祭香“幫波”和肉蔻等藥用植物配成的濟魯藥“魯曼”以及酥油、牛奶等合成幾個小團,放在牛糞火灰上燃燒後別放置於土灶及牛圈、大樹等魯神棲身之處。祭品中忌放肉類及酒類的東西,這與有些地方用畜肉祭祀的方法截然不同。據說魯神中的“塔魯”很容易冒犯,因此嚴禁頭髮、貓屎、狗屎、指甲、肉食、骨頭等在灶火中燃燒,若遇這種情況就往灶膛裏燃燒香樹,以求潔淨。

祭水神沒有專門的儀式,平日有的農家背水灌滿水缸之後,就在水缸邊上用糌粑點幾個白點。如果家裏有人要出遠門,也要在灌滿的水缸邊上點上白點。藏曆新年初一一大早,農家要去背第一桶新的水,此時在背水之處放上新年的果子、糖果等,並煨香樹。所有這些都是祭水神的方式。

祭“洛達”神沒有專門的時間和儀式。民間認為,只要春天一撒播種子,此神隨之來到農田上。因此有的農家在其農田中央堆幾個石頭,以作神壘。秋收結束時,還在白石堆邊上留幾十根未割的青稞,作為此神的食物份子。莊稼運到打禾場時,此神隨之又來到打場內,打場完結時農戶在自家的打禾場內畫幾圈右旋圖,最後一圈的尖頭指向自家,以示延請到農戶自己家中,直到第二年春播,該神供於各家糧庫內。它沒有專門的神壘,只是在糧庫的牆上掛一束青稞稈,作為其依託之處。

<四>祭祀者與祭祀物件的交往方式:既然認為有神靈,那麼除了對他們的供奉之外,還應有與他們交往或對話的方式。於是在這種背景之下又自然而然地出現了一些特殊人物。從江孜地區情況來看,可以歸納為二種類型。一種是與神“牽線搭橋”的---阿巴,即為持咒師;另一種是附神靈與自己體內的神的代言人----男性的拉巴、女性的卡卓瑪。他(她)們早先的形象理應是早期祭祀活動的主持人。據說他們能同鬼神通話,可上達民意,下傳神旨,能預知吉凶禍福,能為人除災祛病,並從事徵兆、占卜、祭祀和施行召魂、驅鬼等巫術。他們是人神之間的橋和媒介,也可以說是神的代言人。

與神聯絡的阿巴,有自己的咒語和祈禱文,有自己的祭祀儀軌,大部分以父子相傳。在西藏把他們的骨系被視做為高貴的骨系。他們主要的職能可分為祈福禳災術、安撫術。

祈福禳災術是利用乞求自然力和神靈以幫助達到驅鬼祛病、避邪、消災的目的。在江孜所流傳的“封天門地門儀式”及“咒師防雹”等都屬於這一類。以禳災為目的舉行法會時往往用糌粑捏成各種形式的祭品,由阿巴(咒師)誦咒,完畢投之丁字路囗施鬼魔食之,鬼魔食其之際也便驅逐到門外了,此法稱為驅逐法。有時不用驅逐法而用替身法來向鬼神贖命,藏語稱為“呂”,即用糌粑捏成小團或捏牛、馬、人等形狀的替身品,儀式完畢將替身品扔到遠處以示讓鬼神享用,鬼神得到替身品,再不威脅人,總算得到平安。這種用贖身法以求得人畜平安的巫術,實際上是原始宗教牲祭的一種變形或演變。還有一種叫“堆”的收鬼方法,它是用來收捕那些漂蕩的靈魂,以免其變成鬼神。它的做法是用五色線在樹枝上編成網路,以捕其魂。

安撫術,就是用阿巴(咒師)的威力把一些鬼神鎮住,並為其設神壘,放置其享用之祭品“朵瑪”及金銀珠寶碎片,用法事儀式使其改邪歸正,保證造福人間的一種巫術。例如,在江孜許多百姓家中供奉有“拉姆”神,這些家基本上每年搞一次法事,換一次“拉姆洛朵”(即為供奉給“拉姆”的一年的祭品),這一類均屬於安撫術。

作為神的代言人的拉巴或卡卓瑪,據說是被神靈選中的,而不是靠別人傳授或靠自己學習而成。有的有這種根基的人還搞“開脈儀式”,才能使神靈附體。請神附體時求神者向神巫說明來意之後,神巫披上神裝,手擊大鼓,神靈自然附于神巫體內。根據請神者的要求,傑拉、域拉、贊等均可以附體。神靈通過代言人,講述請神人目前所遇困難或災難的原因,指出擺脫困境的出路。

綜上所述,從江孜地區民間祭祀活動可以看出民間的神靈觀念影響到社會生活的方方面面,不僅有對神靈的信仰,而且還有一整套祭祀神靈的方式和與神靈打交道的手段。如何正確認清人與自然物和人與自然力量的關係,或者說人與神靈的關係,不同的學說有不同的理論。

在民間的觀念中,把一些自然現象、自然物、自然勢力均視為神的威力,認為神的本領比人大。就人與神的差別而論,民間的觀念可以歸結為:人是遵循自然法則的存在,神則是不受自然法則限制的超自然存在。同時民間對神的力量加以人性化、人格化,使“神”具有人一樣的好惡和愛憎,喜好人的尊敬,厭惡對它的褻瀆,信仰者以種種方式祈求它的幫助,它們也常常因人們對它的褻瀆而發脾氣,對人降禍示警,進行懲戒。所有這些都是人性化和人格化的具體表現。

佛教理論認為神有兩種,即出世神和世間神。前者為佛教皈依供奉的對象,而後者即指民間神祗,佛教承認其存在,但不把其視為皈依物件,因為它們本身還未能擺脫生死輪回的困擾。佛教在大大貶低民間神祗地位的同時還把原有的一些較大的神被調伏皈依成為佛教教法的護法神。

宗教是社會的產物,宗教觀念的內容,歸根到底是人與人之間社會關係的反映。但是在宗教反映中,人與人的社會關係表現為與神的宗教關係。人是信仰者,神是被信仰者;人是崇拜者,神是被崇拜者;人是供奉者,神是被供奉者。總之,神是宗教信仰和宗教崇拜、宗教供奉的物件。

一切宗教中神的神性就是人的人性,神的本質就是人的本質。神靈觀念之所以產生,是通過想像力把人的人性和本質異化或物件化為一個神聖物件的結果。神聖物件的“神性”如果本質上不是人性,或者在神性中沒有任何一絲一毫的人性,那麼神與人之間就沒有任何共同交流的紐帶,不可能進行交際,也就不會有任何形式的宗教。包括西藏民間諸神在內的一切宗教的神靈觀念,是人幻想的產物,但這種幻想的產生,卻有其真實的社會基礎。

文章定位: